Attraversare con la propria esistenza il Novecento equivale a vivere tante vite, a tal punto ricca è stata la trama degli eventi che lo ha caratterizzato e definito. Non c’è stato praticamente ambito, infatti, legato al pensiero e all’azione dell’uomo, che non sia stato segnato dalla rivoluzione e dal ritorno all’ordine, dall’impulso a distruggere e dalla volontà di costruire o di ricostruire, dall’amore per la democrazia (politica, sociale, economica) e dal culto per la personalità eccezionale. Se poi si è artisti, come lo fu Marc Chagall (Vitebsk 1887-Saint-Paul-de-Vence 1985), allora il numero di quelle vite cresce a dismisura e diviene del tutto inutile tentare di tenere il conto.

Sono queste le prime considerazione che mi scopro a fare una volta giunto all’ingresso di Palazzo della Corgna, nel centro storico di Castiglion del Lago, dove è ospitata la mostra “Marc Chagall. L’anima segreta del racconto”, curata da Andrea Pontalti. Nel pittore russo, infatti, il cosiddetto “secolo breve”, secondo la fortunata definizione di Eric Hobsbawm, si riflette in tutta la sua contraddittoria e impura molteplicità. In lui l’appartenenza a una famiglia ebraica di costumi tradizionali (suo nonno era rabbino) convive con l’inesauribile amore per il disegno di figure umane (che contravviene alla legge del Talmud); lo stretto legame intrattenuto col proprio passato e con la propria città natale è accompagnato da una inesauribile curiosità per tutto ciò che in campo artistico costituisce la novità, tanto che André Breton lo proclamò un predecessore del Surrealismo; il sentimento del radicamento nella terra-madre Russia, autentica “matria”, coesiste con numerosi viaggi e permanenze all’estero (in Francia, a Berlino, in Palestina, in Olanda, a New York, a Gerusalemme, a Chicago); la presenza nelle sue opere di pochi temi ricorrenti (il circo, l’angelo, i paesaggi della Russia e di Parigi, la guerra) non è disgiunta dall’impiego delle più svariate tecniche e linguaggi (ad esempio, a partire dagli anni Cinquanta, Chagall rivolse i propri interessi anche alla ceramica e alla scultura), comprese l’acquaforte e la litografia, usate anche per la realizzazione dei due cicli ospitati a Palazzo della Corgna, le “Favole” di La Fontaine e “Chagall Litographe”.

La vita di Marc Chagall è una vita che ogni uomo può sentire simile alla propria. È per questa ragione che io lo amo, è per questa ragione che sono in molti ad amarlo. Certo, a noi non toccherà di essere ricordati nei manuali di Storia dell’Arte, di vederci organizzate splendide retrospettive (come quella newyorkese del 1946 o quella zurighese del 1967) o di venire accolti trionfalmente per l’inaugurazione di un mosaico (come accadde a Chagall a Chicago nel 1974), di lasciare segni tangibili del nostro passaggio terreno sotto forma di vetrate di una chiesa o di una sinagoga, destinate a perpetuare il nome di chi le ha concepite, disegnate, realizzate. Eppure, l’esistenza del pittore russo non è dissimile da quella di qualsiasi altro “uomo di pena”, a meno che non si voglia interpretare e giudicare il vivere esclusivamente badando al successo e all’insuccesso, alla fama e all’anonimato. In base a tali parametri, è ovvio, non può darsi confronto tra l’artista e il suo pubblico, tra il genio e il resto degli uomini.

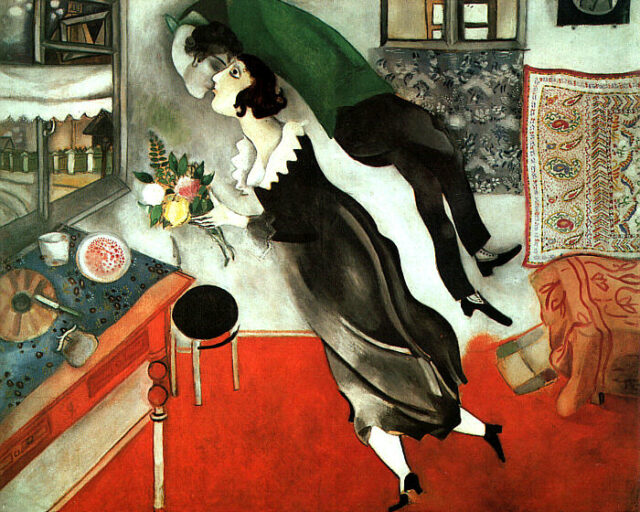

Se, però, si riesce a mettere da parte tale distinzione, se ci si abitua a guardare alla produzione pittorica di un’artista come a un insieme di pensieri, sentimenti, emozioni “in figura” – una sorta di “Zibaldone” leopardiano letto ad alta voce –, ecco allora che nella scelta dei soggetti, nel modo di tratteggiare le linee, nella costruzione dello spazio, nell’impiego del colore, è possibile rinvenire le parole di un uomo, in questo caso Chagall, che fu sensibilissimo testimone della labilità della barriera che separa la felicità dalla sofferenza. E ciò vale tanto per il singolo individuo quanto per i popoli. Ad esempio, l’aereo e prodigioso bacio tra l’uomo e la donna in “Compleanno”, dipinto nel 1915, esprime intera la gioia dell’artista per avere sposato in quell’anno Bella Rosenfeld, sua amatissima compagna fino all’improvvisa morte sopraggiunta nel settembre del 1944. A quel punto per lui cominciò un lungo inverno di silenzio e di memorie (nel 1945 a New York uscì la raccolta dei ricordi della moglie impreziosita da venticinque disegni dello stesso Chagall), che ebbe fine solo col trasferimento in Provenza nel 1950. Analogamente, dal punto di vista della grande Storia, il confronto tra i dipinti degli anni Venti, si pensi a “La finestra” (1924), e quelli degli anni Trenta, come “Crocefissione bianca” (1938), consente di cogliere il progressivo farsi strada nell’artista di un sentimento di terrore e di orrore dinanzi alla buia notte del mondo, che di lì a poco sarebbe calata su tutta Europa e sugli Ebrei.

All’interno di una civiltà visiva, quale è fondamentalmente la nostra, nella quale si legge pochissimo e quello che si sa, lo si sa per averlo visto (al cinema, in televisione, sullo schermo di un tablet o di uno smartphone), ritengo che il linguaggio pittorico possieda un’importanza cruciale, in particolare per la formazione degli adolescenti e dei giovani. Lamentare il fatto che la lettura riscuota poco successo tra questi ultimi non serve a risolvere il problema, così come ricordare in continuazione la responsabilità che la tecnologia digitale ha nella marginalizzazione di questa pratica, che, per sua natura, richiede silenzio, concentrazione, solitudine. Piuttosto, occorre partire da una doppia constatazione: 1) la tecnologia costituisce oramai per la maggior parte degli uomini una seconda natura 2) leggere è più difficile che guardare, specie per i cosiddetti “nativi digitali”. Di conseguenza, è proprio sul terreno del “vedere” che occorre portare la sfida, è proprio sul terreno dell’osservare che è necessario erigere un argine al dilagare dell’ignoranza, della superficialità, dell’apatia (l’emozione suscitata dalla visione è sì immediata, ma anche passeggera, non potendo né sedimentarsi né venire elaborata).

L’abisso che separa la visione frenetica di un video su YouTube, di una serie di fotografie inviate con WhatsApp, dei continui aggiornamenti di stato su un social network, dalla lenta, ripetuta, meditata contemplazione di un dipinto, la quale, al pari della lettura, consente in ogni istante di arrestarsi, di tornare indietro, di appuntare l’attenzione sopra un dettaglio, di lasciare risuonare a lungo impressioni e domande, è l’abisso che separa – che può separare – ciò che è accessorio da ciò che è essenziale. Dinanzi alle litografie e alle acqueforti di Marc Chagall, riunite nelle sale del Palazzo della Corgna, o dinanzi al resto delle sue opere esposte nei musei di tutto il mondo, il visitatore è trascinato al cospetto dell’amore, della nascita, della morte, della fantasia creativa, della pace domestica, dell’armonia e del dramma; in poche parole, al cospetto di alcune questioni, di alcune esperienze ineludibili dell’esistenza, della sua esistenza come di quella del pittore, della sua esistenza come di quella di qualsiasi altro uomo. È questo, infatti, uno dei tanti doni, forse il più prezioso, che ci vengono elargiti dall’arte, almeno dall’arte che non scade a gioco o a puro esercizio di stile, ma che conserva intenzionalmente un rapporto strettissimo con la realtà – la realtà individuale, la realtà collettiva –: alimentare il senso di fratellanza. In quest’ottica, “conoscere” l’opera di un grande artista comporta sempre che “si riconoscano” i tratti costitutivi della condizione umana. Come accade con Chagall, dove la leggerezza della “Giovane acrobata” (1930) e lo sgomento dinanzi all’annegare nel sangue della guerra di ogni valore umano, espresso magistralmente attraverso l’immagine rossa dell’animale macellato ne “Il bue scuoiato” (1947), ci ricordano che siamo tutti, allo stesso modo, sebbene non nella stessa misura, fatti di un tessuto misto, che è il medesimo per ogni creatura.