Era un ragazzo che si era perso, come ci si può perdere nell’America degli slums, della violenza di strada, dei penitenziari. Da lui non ci si poteva aspettare altro che rapine a mano armata, condanne a raffica e alla fine il passo più lungo della gamba, quello che ti porta disteso su un marciapiede, crivellato di colpi, oppure al braccio della morte.

Era un ragazzo che si era perso, come ci si può perdere nell’America degli slums, della violenza di strada, dei penitenziari. Da lui non ci si poteva aspettare altro che rapine a mano armata, condanne a raffica e alla fine il passo più lungo della gamba, quello che ti porta disteso su un marciapiede, crivellato di colpi, oppure al braccio della morte.

Invece in riformatorio scoprì Shelley e cominciò a sognare la bellezza. Poi a diciassette anni, nel carcere dove doveva trascorrere tre anni, un anziano detenuto gli passò “I fratelli Karamazov”, “I miserabili” e “Il rosso e il nero”.

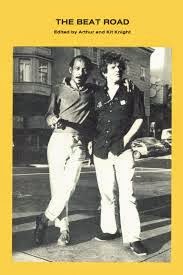

Fu così che scrisse le sue prime poesie. Fu così che Gregory Corso divenne uno dei grandi della Beat generation, assieme a Jack Kerouac e ad Allen Ginsberg.

Della prigione e della poesia scrisse una volta:

«Quando dicevo a mio padre che desideravo moltissimo scrivere, lui diceva: non c’è posto in questo mondo per uno scrittore poeta. Ma la prigione era diversa, c’era posto per uno scrittore poeta».

Il carcere fu la sua biblioteca. La scuola da cui uscì amando i suoi simili, come scrisse,perché tutti quelli che incontrai là dentro erano fieri e tristi e belli e perduti.

Di lui diceva Jack Kerouac:

«Era un ragazzino duro dei quartieri bassi che crebbe come un angelo sui tetti».

Solo l’altro giorno ho scoperto che le sue ceneri sono sepolte al cimitero acattolico di Roma, all’ombra della piramide di Caio Cestio. Per l’appunto, non lontano dalla tomba di Shelley: il poeta i cui versi, letti in una cella, un giorno lo persuasero alla bellezza della poesia.

Davvero, cosa può essere delle nostre vite.