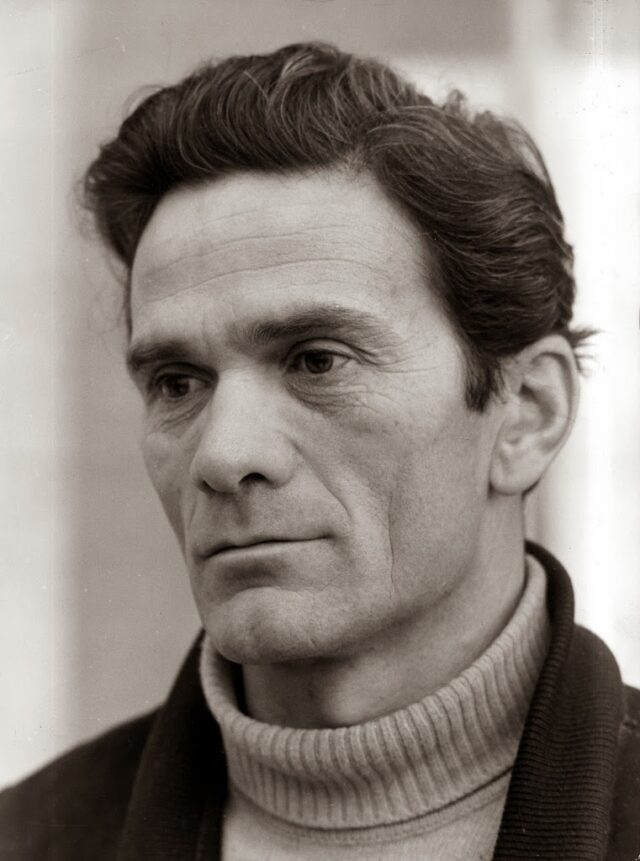

“La morte non è nel non poter comunicare ma nel non poter più essere compresi”. Lo affermò Pier Paolo Pasolini. Lui che incompreso risultò ai molti, frainteso da diversi, e, quando compreso, a maggior ragione ignorato. Poiché il suo pensiero rifiutava le semplificazioni, il suo modo di confrontarsi (e scontrarsi) era diretto, frontale. Fu troppo comunista per essere poeta e troppo poeta per essere comunista. Mistico blasfemo, asceta lussurioso, veggente snobbato. Un reazionario di sinistra (così lo definì Enzo Siciliano), angosciato dall’omologazione, dal “genocidio” culturale in atto nella società e perpetrato da un potere che andava espropriando i comportamenti e le esistenze di tutti. Il poeta venuto dalla friulana Casarsa della Delizia (un vecchio borgo “intronato dal suono senza tempo della campana”), provò, così, a contrapporre l’arte al degrado, a conficcare il punteruolo della poesia nella scorza della realtà. Invano, ovviamente. Il degrado sarebbe stato trasfigurato (ottimizzato) in modello sociale. Il popolo – termine, già allora, un po’ fané per significato e significante – sarebbe diventato “la gente” o, per meglio dire, “il pubblico”, quello della televisione naturalmente. La mutazione antropologica avrebbe ammorbato ogni espressione della vita individuale e sociale: famiglie, scuola, politica. Ora che quel degrado è a sua volta degradato in qualcosa di più sfuggente, si torna ancora a farci la domanda retorica: cosa direbbe Pasolini se fosse sempre vivo. Ma forse avrebbe maggiore senso interrogarsi per quali ragioni lo scrittore “corsaro” potrebbe avere da ri-dire. A fronte delle nuove volgarità, ipocrisie, corruzioni, ingiustizie, povertà. Dinanzi a tutti gli Alì dagli occhi azzurri che approdano (quando approdano) a Lampedusa dalle “barche varate nei Regni della Fame” (pure in questo fu profeta). E chissà come concepirebbe, oggi, l’episodio de La ricotta, a quale tipo di “poraccio” assegnerebbe il ruolo del ladrone buono, morto in croce, vittima sacrificale del mondo all’epoca detto borghese, che paga il prezzo della vita perché “morire era l’unico modo che aveva per fare la rivoluzione”. Giudicherebbe, dunque, questo nostro tempo al vaglio della sua speranza, disperazione, ironia. O forse si limiterebbe a guardare con lo stesso sguardo tragico, sconvolto e beffardo che Anna Magnani, sul finale di Mamma Roma, rivolge ai palazzi in costruzione della nuova città in cui aveva sognato di abitare. Un sogno ormai riposto e negato. Alberto Moravia disse che di artisti come Pasolini ne nascono uno ogni cento anni. Non mancherebbe molto. Speriamo.